Ese infortunado descubrimiento por parte de Espoz y Mina de que

nuestro valle y alrededores eran una lugar idóneo para el desarrollo de una estrategia militar de pocos contra muchos nos iba a llevar de nuevo al martirio. Y eso, cuando todavía no se habían restañado las

heridas de la guerra de la Independencia.

Desde diciembre de 1833 Zumalacárregui había situado su cuartel general en

Améscoa.

El 16 y 17 de julio de 1834, el Pretendiente, que se había

autoproclamado Rey de España como Carlos V, comía en Eulate.

En ese mismo mes, el

día 31, el comandante general Rodil, leal a la Regencia, virrey de Navarra y

que trataba de apresar al Pretendiente, se había posicionado en Zudaire. Tenía

con él a los generales Anleo, Espartero y Lorenzo que mandaban una fuerza de

8000 infantes situados en Améscoa Baja. Zumalacárregui disponía en aquel

momento, para hacerle frente, de 1500 hombres.

¿Cómo se había llegado a una situación en la que un “pseudorey”,

porque realmente no lo era más que para él y para sus partidarios, frecuentara como refugio un valle y unos montes que le eran totalmente ajenos?

¿Y que unos

militares con la pechera repleta de distinciones por su destreza en la práctica del arte de la guerra y cerca de diez mil seres

humanos armados trataran de matarse en un valle que acababan de conocer?

Empezaré a desenredar el nudo recordando a la “madre del cordero” o “al

padre del cordero” o a ambos. El rey Carlos

IV y su esposa, María Luisa de Borbón-Parma, prima carnal suya, a la que embarazó

veinticuatro veces, que dio a luz catorce hijos, de los que solo siete

llegaron a la edad adulta y entre ellos tres fueron varones.

Los dos primeros, Fernando (1784-1833), luego coronado como Fernando

VII, y Carlos María Isidro (1788-1855), luego llamado, el Pretendiente y autoproclamado por él mismo como Carlos V.

Reinaba Fernando VII, igualmente Borbón y más inepto a nuestros

efectos que su padre, que se casó cuatro veces. La primera, en 1802, con una

prima suya, que murió tras dos abortos, con 21 años. La segunda, en 1816, con

la hija de su hermana mayor, que murió tras un aborto y durante el segundo

parto, con 21 años, sin descendencia. La tercera, en 1819, también con una

prima, murió de fiebres, con 25 años, sin descendencia.

Y estaba su hermano segundo, Carlos María Isidro, el Pretendiente,

que se había mantenido a la espera viendo como su hermano mayor no conseguía

descendencia, mientras que él, que también se había casado con una sobrina,

había tenido tres hijos. Y tras enviudar, había vuelto a casar con una hermana

de la fallecida, también sobrina obviamente. Y sus posibilidades como sucesor

subían enteros dada la incapacidad del primogénito y su mala salud.

Hay que decir que ninguno de los dos había hecho mérito alguno para gobernar nada y menos un país.

Pero en 1830, Fernando VII deroga la ley que impedía reinar a las

mujeres y cinco meses después es padre de una niña, Isabel, fruto de su cuarto

matrimonio, contraído en 1829, con la hija de su hermana menor, María Cristina

de Borbón-Dos Sicilias.

En este caso, contaba la desposada con 23 años y reinó como consorte

hasta la muerte del monarca en 1833, en que quedó como regente de su hija

Isabel II, cuya legitimidad como reina no admitía el hermano de Fernando,

Carlos María Isidro.

Por lo que el infante Carlos ya no era el heredero y veía frustradas

todas sus expectativas.

Parece que el Pretendiente aceptó en principio la situación, pero no

se sabe si por decisión propia o alentado por gentes de su entorno o

simplemente, contrarios a que reinase una mujer o a la decisión de Fernando

VII, se echó atrás en 1833 y se negó a acatar lo dispuesto por su hermano el

rey. Y para no tener que hacer frente a sus responsabilidades, se refugió en

Portugal.

Los acontecimientos se precipitaron y en septiembre de 1833 falleció

Fernando VII, quedando como regente su esposa María Cristina.

Y el infante

Carlos, manifestó su postura autoproclamándose rey con el nombre de Carlos V.

Y a una reacción torpe le sucedieron varias reacciones torpes y

entre Borbones, regentes, generales y otros personajes con mucho ego ya habían

montado el episodio histórico más trágico para la historia de este valle.

Y hago el relato capicúa, repitiendo lo dicho al comienzo:

En diciembre de 1833 tras el choque de Nazar y Asarta,

Zumalacárregui, decidió establecer su refugio y cuartel general en las

Améscoas.

En junio de 1834, el general Rodil entró en Portugal para intentar

capturar al Pretendiente, pero este huyó por mar en un barco de guerra inglés.

Llegó a Inglaterra y pasó acto seguido a Francia y en julio ya estaba en

Navarra.

El 16 y el 17 de julio durmió en Eulate el Pretendiente. El 30 de

julio estaba Rodil en Zudaire con 8000 hombres. Se iba a producir la primera

batalla de Artaza.

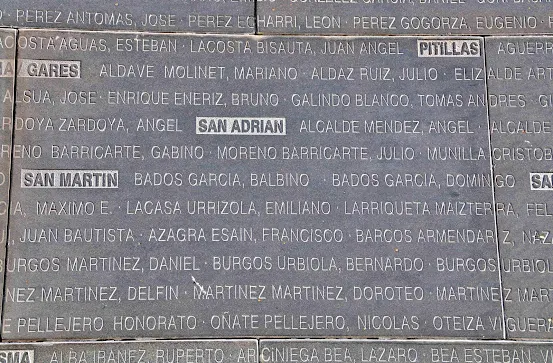

Y a partir de ahí, de nuevo volvió a desatarse sobre el valle todo lo malo que puede traer y trajo una guerra:

Las miserias de la guerra

Ilustración elaborada con ayuda de Gemini

.- La guerra en sí y las acciones armadas

.- Las represalias: el saqueo y el pillaje

.- El mantenimiento de las tropas, de uno y otro bando

.- Las epidemias: el cólera y el tifus

.- La servidumbre de la milicia: las

fábricas de armamento y los hospitales de campaña.

Y unas anécdotas, para quitar hierro al drama y para confirmar que

el talante Borbón es el mismo en cualquier época.

La regente, María Cristina, tras enviudar de Fernando VII se declaró al

sargento de la guardia de corps de 25 años, Fernando Muñoz, el 18 de diciembre

de 1833 en la Granja de San Ildefonso y contrajeron matrimonio en secreto ese

mismo mes. Él era viudo y ya tenía dos hijas, y con la Regente tuvo cinco hijos

y tres hijas, todos ellos obsequiados con títulos de nobleza expres.

El

matrimonio hizo fortuna y negocios de todo tipo, incluidos los relacionados con

la esclavitud. Eso sí, por razones de discreción, vivieron y murieron en

Francia, lejos de la corte.

La función de la Regente durante el conflicto

armado inspiró una tonadilla entre los carlistas que la cantaban a modo de

burla y decía: “María Cristina me quiere gobernar...". La

copla aguantó el paso del tiempo y con ritmo de mambo se interpretaba a

mediados del siglo XX.

Y, por otro lado, su nombre está en la etimología de guiri, vocablo

actual utilizado para nombrar a los turistas. Procede del giristino/giristinoak como se

llamaba en euskera a los soldados cristinos. Más tarde se les llamó isabelinos.

.png%20Nublado%20sobre%20AB+Arr.png)